Maestrante de Terapia familiar sistémica y una especialización en Medios Alternos de Solución de conflictos por la Escuela Judicial del Poder Judicial de Edo de Nayarit

Correo electrónico: alejandraochoa3101@gmail.com

Dra. Lucía Pérez Sánchez es Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, con Maestría en Terapia Familiar Sistémica y Licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Nayarit

RESUMEN

En México, el divorcio y las disputas por la custodia con frecuencia dan lugar a un problema poco abordado: la manipulación parental. Este fenómeno afecta negativamente el bienestar emocional de niños y adolescentes, se caracteriza por la interferencia de uno de los progenitores en la relación del hijo con el otro progenitor. Para afrontar esta problemática, se presenta el modelo Kintsugi de Resignificación Familiar; basado en la técnica japonesa homónima, que consiste en reparar objetos rotos con oro, transformando las piezas dañadas en objetos aún más valiosos. El modelo Kintsugi, estructurado en tres fases, ofrece una alternativa para las familias que buscan superar las afectaciones emocionales derivadas de la manipulación parental, inherentes al proceso de divorcio. Combinando la terapia familiar sistémica y la justicia restaurativa, se busca restablecer la confianza, fortalecer los vínculos familiares y construir un futuro más favorable, a partir de la reconfiguración familiar que el divorcio conlleva.

Palabras clave: manipulación parental, modelo Kintsugi, restauración familiar

Cita recomendada:

Ochoa, M., & Pérez, L. (2025). ¿Cómo reconstruir los vínculos familiares tras la manipulación parental? Revista de Divulgación Crisis y Retos en la Familia y Pareja, 7(2), 22-26. https://doi.org/10.22402/j.rdcrfp.unam.7.2.2025.628.22-26

El divorcio y los conflictos relacionados con la custodia y convivencia de los hijos han experimentado un incremento significativo en México durante las últimas décadas. La introducción del divorcio sin expresión de causa facilitó los procesos legales para la disolución del matrimonio, pero también trajo consigo un aumento en las disputas por la custodia de los hijos y en los conflictos derivados de las convivencias. En este contexto, ha emergido con mayor visibilidad la problemática de la manipulación parental, anteriormente conocida como alienación parental (Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], 2021).

Aunque este fenómeno no cuenta con un consenso científico que lo valide como un síndrome, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 2021), la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1989), como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2020) han reconocido su existencia y la importancia de identificarlo adecuadamente, dada su repercusión en el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. La manipulación parental se presenta como una dinámica de conflicto que altera la relación entre progenitores e hijos, perjudicando a las familias en crisis y, particularmente, a los niños, niñas y adolescentes que se ven atrapados en disputas que desdibujan los límites saludables dentro del sistema familiar.

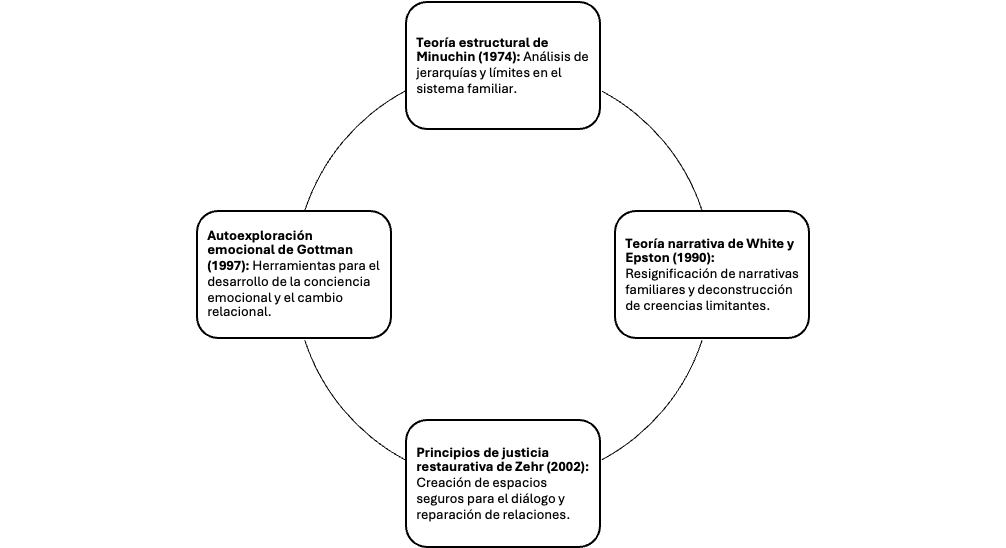

Para entender el complejo fenómeno de la manipulación parental, utilizamos una perspectiva sistémica que integra las ideas de varios autores. Por ejemplo, Salvador Minuchin (1974) destaca la importancia de las jerarquías y los límites en el sistema familiar. Imaginemos una familia donde los hijos toman decisiones que normalmente corresponden a los padres, como a qué hora acostarse o qué actividades realizar. Esta confusión de roles y falta de límites puede generar desequilibrios y dificultades en las relaciones familiares. Por otro lado, la teoría de Bowen (1978) nos ayuda a comprender cómo las emociones y los patrones de comportamiento se transmiten de generación en generación. Un ejemplo sería una persona que repite con su pareja las mismas dinámicas de dependencia emocional que observó en sus padres. Además, autores como Harlene Anderson (1997); Michael White (2007) resaltan la importancia de construir significados compartidos y resignificar las historias familiares para sanar las heridas emocionales. Pensemos en una familia que siempre ha tenido una narrativa de conflicto y rivalidad entre hermanos. A través del diálogo y la reinterpretación de sus experiencias, pueden construir una nueva historia basada en la unión y el apoyo mutuo. Finalmente, los principios de justicia restaurativa de Howard Zehr (2002) buscan la reparación emocional y la restauración de las relaciones a través de la responsabilidad compartida y la búsqueda de soluciones colaborativas. Un ejemplo sería un proceso de mediación familiar donde, en lugar de buscar culpables, se fomenta el diálogo y la comprensión para llegar a acuerdos que beneficien a todos.

Figura 1. Sustento teórico del Modelo Kintsugi

Modelo Kintsugi de Resignificación Familiar: Tres Fases Clave

El modelo de intervención propuesto, denominado «Kintsugi de Resignificación Familiar», se inspira en la filosofía japonesa de reparar lo roto para crear algo más fuerte y valioso. Este enfoque busca restaurar las relaciones familiares, promoviendo un equilibrio funcional en el sistema y priorizando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Integrando herramientas de teorías sistémicas, narrativas y restaurativas, el modelo enfatiza la importancia de transformar las dinámicas disfuncionales en interacciones más saludables ver figura 1.

El modelo Kintsugi se estructura en tres fases principales, cada una diseñada para abordar de manera integral las complejidades de la manipulación parental y las relaciones familiares fracturadas. Estas fases están fundamentadas en teorías sistémicas y narrativas, combinadas con principios restaurativos.

1. Fase Diagnóstico/reconocimiento: “Cartografía Familiar”

En esta etapa inicial, el objetivo principal es identificar y comprender las dinámicas disfuncionales presentes en el sistema familiar. Los profesionales trabajan en conjunto con los miembros de la familia para reconocer patrones de manipulación parental, triangulaciones y alianzas patológicas. Este proceso se fundamenta en el trabajo de Salvador Minuchin (1974) y su enfoque estructural, que permite analizar las jerarquías y límites en el sistema familiar. También se incorporan herramientas de terapia narrativa, como las preguntas reflexivas propuestas por White (2007), para ayudar a los miembros de la familia a explorar y desafiar sus creencias limitantes.

2. Fase de Intervención: “Resignificación y Restauración”

Esta fase se centra en la restauración de vínculos familiares dañados. Utilizando principios de justicia restaurativa, como los descritos por Zehr (2002), se crean espacios seguros para el diálogo y la expresión emocional. Las prácticas restaurativas incluyen círculos de diálogo y ceremonias de definición, que permiten a los miembros de la familia compartir sus perspectivas y trabajar hacia la comprensión mutua. En esta etapa, también se busca resignificar narrativas familiares negativas, transformándolas en historias de resiliencia y conexión emocional (White, 2007).

3. Fase de Seguimiento y Evaluación: Consolidación

La última etapa está orientada a garantizar la sostenibilidad de los cambios logrados durante las fases anteriores. Se implementan estrategias para fortalecer la comunicación sistémica y establecer límites claros entre los subsistemas familiares. La autoexploración emocional, a través de herramientas como diarios emocionales, es una pieza clave para que los miembros de la familia continúen reflexionando sobre sus patrones emocionales y relacionales (Gottman, 1997). Además, se fomenta la colaboración con sistemas de apoyo externos, como el escolar y comunitario, para consolidar las transformaciones alcanzadas (Ungar, 2012).

Reflexiones finales

Este trabajo subraya la urgencia de desarrollar estrategias de intervención que trasciendan el ámbito judicial y prioricen la restauración emocional y relacional en las familias. La manipulación parental, como fenómeno que impacta profundamente en el tejido social y familiar, requiere soluciones que integren aspectos legales, psicológicos y sociales. Este enfoque no solo contribuye a mejorar el bienestar de los menores involucrados, sino que también fortalece el tejido familiar y social, promoviendo relaciones más resilientes y funcionales (SCJN, 2021; Zehr, 2002).

En este contexto, resulta crucial implementar mecanismos de formación y sensibilización para padres, madres y profesionales que interactúan con familias en situaciones de conflicto. Estos esfuerzos deben enfocarse en fortalecer habilidades de comunicación, promover la empatía y facilitar la resolución pacífica de disputas, de manera que se minimicen los efectos negativos en los niños, niñas y adolescentes. Además, se recomienda la creación de espacios seguros donde las familias puedan expresar sus emociones y trabajar en la reconstrucción de sus vínculos, con el apoyo de profesionales capacitados en enfoques integrales y restaurativos (Anderson, 1997; White,2007).

REFERENCIAS

Anderson, H. (1997). Conversation, language, and possibilities: A postmodern approach to therapy. Basic Books.

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. Jason Aronson.

Gottman, J. M. (1997). Raising an emotionally intelligent child: The heart of parenting. Simon & Schuster.

Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Harvard University Press.

ONU. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas.

SCJN. (2016). Criterios jurisprudenciales sobre manipulación parental. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

UNICEF. (2014). Protección de los derechos de la infancia en contextos de divorcio. UNICEF.

Ungar, M. (2012). Las ecologías sociales y su contribución a la resiliencia. En M. Ungar (Ed.), La ecología social de la resiliencia: Un manual de teoría y práctica (pp. 13-31). Springer Science – Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0586-3-2

White, M. (2007). Maps of narrative practice. Norton & Company.

Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Esta revista es una publicación semestral en español, arbitrada, de acceso abierto y licenciamiento Creative Commons; puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito.